| Die Himmelsscheibe von Nebra - Interpretation von Harald Gränzer |

|

Wertschätzende Interpretation Überblick Grundlage dieser Interpretation bildet die Annahme, daß die Himmelsscheibe von Nebra nicht in verschiedenen Phasen hergestellt wurde, sondern auf der Grundlage eines einzigen Planes entstand. Dies belegt ein geometrisches Beziehungsgeflecht, das alle Elemente der Scheibe mit einbezieht. Wodurch diese geometrischen Bezüge definiert werden, und wodurch sich deren Vorsätzlichkeit offenbart, wird daher zunächst vorgestellt. Weiterhin gibt die Mutmaßung, daß auf der Himmelsscheibe außer den Plejaden auch noch die Hyaden dargestellt sind, die Denkrichtung zur Interpretation des Beziehungsgeflechts vor. Unter dieser Denkrichtung, zusammen mit dem Mut, den Herstellern der Scheibe Intelligenz zuzutrauen, lassen sich schließlich alle Bildelemente der Scheibe in einen einzigen schlüssigen Zusammenhang interpretieren. Unsichtbare Objektbeziehungen

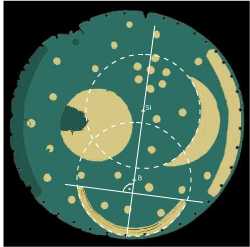

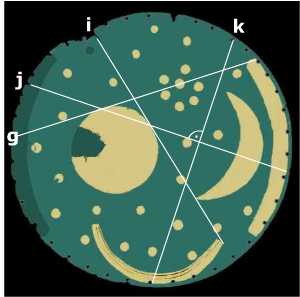

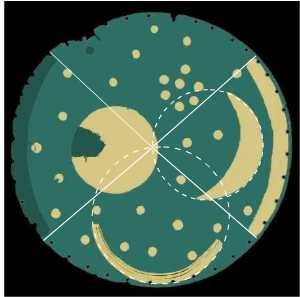

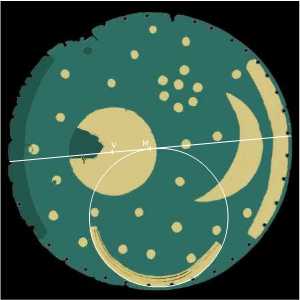

Der Außenkreis des unteren Bogens hat den gleichen Durchmesser wie der Innenkreis der Sichel. Die Verbindungslinie zwischen den Mittelpunkten dieser beiden gleich großen Kreise bildet mit der Verbindungslinie zwischen den Enden des unteren Bogens einen rechten Winkel. Die Orientierung des unteren Bogens ist also dergestalt, daß er gewissermaßen auf den Innenkreis der Sichel "zeigt". Wie beim Blick durch die Kimme eines Gewehrlaufs kann man mit Hilfe des unteren Bogens jenes "Objekt" anpeilen, das durch den Innenkreis der Sichel gebildet wird. Die erhebliche Übereinstimmung in Größe und Lage dieser beiden Objekte ist meiner Meinung nach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich zustande gekommen. Offenbar hat der Hersteller der Scheibe nicht nur die einzelnen Objekte der Scheibe mit größter Präzision (exakte Zirkel) ausgearbeitet, sondern auch ihre verhältnismäßige Größe, sowie ihre genaue Lage zueinander genauestens berücksichtigt. Es sollte sich daher lohnen, genauer hinzusehen, und auch die übrigen Objekte der Himmelsscheibe von Nebra auf solche oder ähnliche Beziehungen hin zu untersuchen. Die linearen Bogenbegrenzungen Die drei Bögen auf der Himmelsscheibe von Nebra werden jeweils an ihren beiden Enden durch deutlich lineare Abschlüsse begrenzt. Diese linearen Begrenzungen weisen alle deutlich in eine einzige Richtung. Die einzige Ausnahme bildet der obere Abschluß des rechten Bogens (oben/rechts gemäß der üblichen Darstellung), der in drei linearen Begrenzungen abschließt.

Diese linearen Begrenzungen stehen mit den übrigen Objekten der Scheibe in einer deutlichen Beziehung. Alle acht Bogenbegrenzungen "zeigen" (sechsmal direkt, zweimal indirekt) entweder auf den Mittelpunkt des Vollkreises, oder auf den Mittelpunkt des Umkreises des unteren Bogens.

Einwand: Antwort: Würde eine jede der linearen Begrenzungen woandershin weisen (genauer: wäre keine Systematik zu erkennen), so wäre der Einwand berechtigt. Doch es weisen mit einer Toleranz von unter 3 Grad gleich fünf (!) Markierungen auf den Mittelpunkt des Vollkreises, und drei auf den Mittelpunkt des Außenkreises des unteren Bogens. Aufgrund dieser Systematik bestätigen sich die Richtungen der verschiedenen Begrenzungen gegenseitig in ihrer Bestimmtheit. Und nicht die unvermeidliche Toleranz verwundert, sondern vielmehr die Präzision, mit der die verschiedenen Markierungen ausgeführt sind. Der Hersteller der Scheibe hat offenbar mit einer Genauigkeit im Zehntel-Millimeter-Bereich gearbeitet. Einwand:

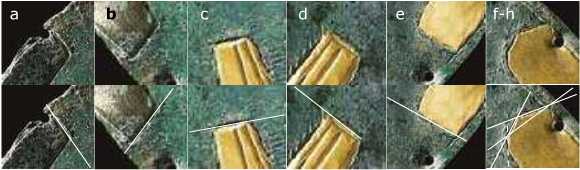

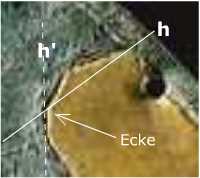

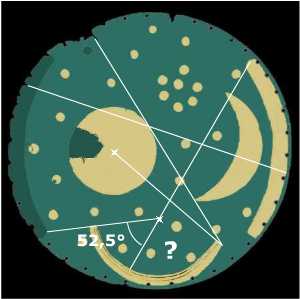

Antwort: So weisen die beiden Begrenzungen des linken Horizontbogens eine Symmetrie auf: sie weisen beide in den Mittelpunkt des Vollkreises. Die Begrenzungen des unteren, strukturierten Bogens sind hingegen nicht symmetrisch angebracht (siehe Bild 4): sie zeigen einerseits auf den eigenen Mittelpunkt, und andererseits auf den Mittelpunkt des Vollkreises. Die obere Begrenzung des rechten Goldbogens (siehe Bild 5) schließlich stellt mit ihrer Mehrfachmarkierung einen deutlichen Bruch mit jeglicher Ästhetik dar: Die nordöstliche Mehrfachmarkierung

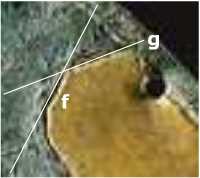

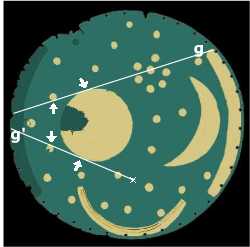

Während nämlich alle anderen Bogen-Enden nur mit einer einzigen linearen Begrenzung versehen sind, sind dort gleich drei vorhanden. Von diesen drei Begrenzungen zeigt nur eine direkt in einen Mittelpunkt, nämlich die Begrenzungslinie f, die in den Mittelpunkt des Außenkreises des unteren Bogens weist. Die Begrenzungslinie g weicht zwar vom Prinzip aller übrigen Begrenzungen ("zeige auf einen Mittelpunkt") ab, bildet aber am Vollkreis und am nachfolgenden Stern je eine Tangente. Die Begrenzungslinie h' weist gewissermaßen "'ins Leere", jedenfalls wird durch diese sichtbare, lineare Begrenzung kein anderer markanter Punkt getroffen oder berührt. Doch zusammen mit der Begrenzungslinie f bildet sich eine Ecke (siehe Bild 5 rechts). Und über diese Ecke ist die Sekante h definiert, die in den Mittelpunkt des Vollkreises zeigt. Das Raffinement der Komposition Man mache sich insbesondere folgende Raffinesse klar: Der Hersteller der Scheibe hätte die in Bild 5 bezeichnete Ecke auch ohne die Begrenzungslinie h' markieren können, indem er etwa den Goldbogen im oberen Bereich schmaler, oder bogenförmig auslaufend, gestaltet hätte. Doch in einem solchen Fall könnte der Betrachter annehmen, daß die Position der Ecke zufällig sei, und die Sekante h somit nur zufällig in den Mittelpunkt des Vollkreises weist bzw. bedeutungslos sein könnte. Erst dadurch, daß hier eine "ins Leere" weisende Begrenzung h' auftritt, die gegen das allgemeine Prinzip ("zeige auf einen Mittelpunkt") aller übrigen Bogen-Begrenzungen verstößt, gewinnt die Sekante h an Bedeutung. Sie ist gewissermaßen der Sinn der Begrenzung h': Durch die Sekante h weist die Begrenzung h' nämlich indirekt in den Mittelpunkt des Vollkreises, und bleibt somit "über Eck" dem logischen Prinzip treu. Wir können somit berechtigterweise mutmaßen, daß die Sekantenlinie h erstens bedeutsam ist, und zweitens, daß der Hersteller der Scheibe auch wollte, daß ein verständiger Betrachter dies erkennt.

Auf ähnliche Weise - und dennoch ganz anders - zeigt übrigens auch die Begrenzungslinie g indirekt auf einen Mittelpunkt, nämlich vermittelt über die in Bild 6 dargestellte Linie g', die in den Mittelpunkt des Umkreises des unteren Bogens zeigt. Die Linie g' wird durch keine Bogenbegrenzung definiert, sondern man kann sie durch doppelte Tangentenbildung an Stern und Vollkreis (vergl. Bild 6) analog zur Linie g bilden. Sie könnte zufällig sein. In Anbetracht des Gesamteindrucks wage ich aber die Vermutung, daß die Tangente g' unter anderem der logischen Bestätigung des Informationsgehalts der Begrenzungslinie g dient, ähnlich wie bei den Linien h' und h argumentiert. Unter den Begrenzungen der Bögen sind somit mehrere Ausnahmen - Asymmetrie (vergl. Bild 4), Mehrfachmarkierung, Sekante, Tangente - von einer ansonsten offensichtlichen Regel vorhanden. Wären solche Ausnahmen nicht vorhanden, so könnte man mit Recht vermuten, daß in dieser Systematik nur ein ästhetischer Sinn verborgen ist. Dadurch daß man aber - offensichtlich vorsätzlich - von der Regel gleich mehrfach und auf unterschiedliche Weise abgewichen ist, um sie jeweils auf einer höheren Ebene dennoch einzuhalten, dadurch wird diese Formation zur offenkundigen Information. "Ausnahmen bestätigen die Regel" - und geben ihr einen vernünftigen Sinn. (Welcher Sinn, und welche Information hier enthalten ist, ist wiederum eine andere Frage).

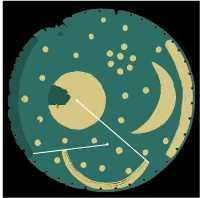

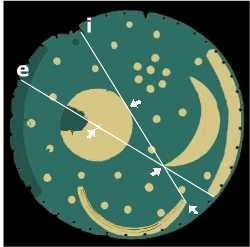

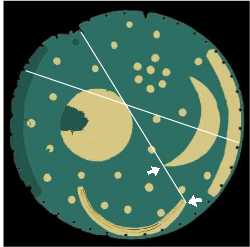

Die Linie e, die durch die untere Begrenzung des rechten Bogens definiert wird (vergl. Bild 3e und Bild 7), zeigt nicht nur in den Mittelpunkt des Vollkreises, sondern berührt auch die untere Spitze der Sichel, und endet auf der anderen Seite der Scheibe in einem Randloch. Sie geht also insgesamt durch vier (!) markante Punkte. Für eine weitere Linie i (die nicht durch Bogenbegrenzung definiert wird) gilt das übrigens auch. Diese Linie verbindet das rechte, äußere Ende des unteren Bogens mit der unteren Spitze der Sichel, bildet am Vollkreis eine Tangente, und endet in der stärksten Deformation des Scheibenrands oben links. Wenn wir uns diese Deformation näher ansehen, dann erkennen wir, daß diese sogar in Richtung der Linie i ausgerichtet ist (siehe Bild 8 links). Diese Kerbe sieht nicht so aus, als könnte sie von dem verwendeten Zimmermannshammer oder der vermuteten Hacke durch den Raubgräber hervorgerufen sein.

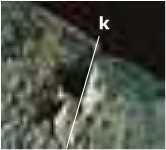

Sie ist erstens zu tief, und zweitens scheint der innere Rand der Kerbe an dieser Stelle stark korrodiert (was auf ein hohes Alter der Kerbe schließen läßt), soweit ich das von den veröffentlichten Bildern her, sowie im Museum vor der Scheibe stehend beurteilen kann. Die Orientierung der Sichel Eine weitere Linie j, die in etwa der Orientierung der Sichel entspricht, endet ebenfalls in einer besonders markanten Randdeformation (siehe Bild 8 rechts). Es handelt sich um eine Kerbe, deren Ränder zur Vorderseite der Scheibe hin verbogen sind. Man erkennt das im Bild 8 (rechts) sehr deutlich an dem langen, dreieckigen Schatten, der von diesen erhobenen Rändern der Kerbe - durch die von links einfallende Beleuchtung - geworfen wird. Blickt man waagerecht über die Scheibe, dann bilden diese Kerbenränder eine Kimme, durch die man zum Beispiel Gestirne anpeilen könnte. Diese Kerbe/Kimme könnte aber durchaus durch eine Hacke (kaum aber durch einen Zimmermannshammer) in moderner Zeit verursacht worden sein.

Die Linie j - die Blickrichtung zur Sichel - geht durch jene beiden Punkte, in denen die Tangenten g und i den Vollkreis berühren. Darüber hinaus bildet die Blickrichtung zur Sichel mit der durch das einzige dreieckige Randloch definierten Linie k einen rechten Winkel. Sämtliche Randlöcher der Himmelsscheibe von Nebra sind in einer erstaunlich exakten Ausführung kreisrund gestaltet, und wurden anscheinend durch geschlagen; mit einer Ausnahme: das zweite Randloch oberhalb des rechten Goldbogens (vergl. Bild 10). Dieses hat einerseits eine dreieckige Form, und andererseits "tanzt es aus der Reihe", bzw. seine Positionierung entspricht nicht den ansonsten recht regelmäßigen Abständen der übrigen Löcher.

Dieses dreieckige Loch definiert mit der rechten Dreiecksseite die Linie k. Diese weist in ihrer Verlängerung - sofern man annimmt, daß sie rechtwinklig zur Linie j steht - in jenes zentrale, untere Randloch, das den unteren Bogen in zwei Hälften teilt (siehe Bild 9, vergl. auch Bild 1). Daß dieser exponierten dreieckigen Durchlochung eine Bedeutung im Sinne einer Liniendefinition zukommt, halte ich in Anbetracht des Gesamteindrucks der Scheibe für gewiß. Ob die Linie k, wie hier eingezeichnet, tatsächlich gemeint ist, oder ob aufgrund der hier - im Gegensatz zu den übrigen Linien - doch erheblichen Toleranz von gut 5 Grad die Linie etwas anders liegt, kann ich nicht mit letzter Bestimmtheit sagen. Die hier dargestellte Richtung halte ich aber für einen nachvollziehbaren, guten Vorschlag. [Die Richtung der oberen Dreiecksseite - sofern sie ebenfalls so gerade ist - konnte ich mit meinen Mitteln leider nicht näher bestimmen. Sie scheint eine Tangente am Vollkreis und dem angeblich "versetzten" Goldpunkt zu sein.]

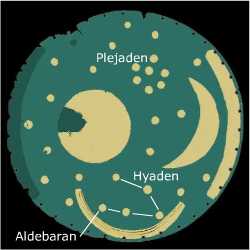

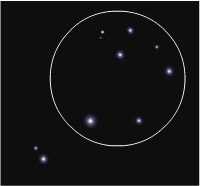

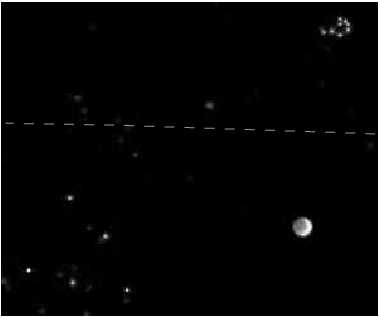

Auf der Himmelsscheibe von Nebra sind wenigstens zwei Sternbilder zu erkennen, und zwar die Plejaden, die von Meller/Schlosser bereits richtig identifiziert worden sind, sowie die Hyaden (bzw. der "Kopf des Stiers"), erkennbar am liegenden V innerhalb des unteren Goldbogens. Es handelt sich um zwei Sternhaufen, die sich im (heutigen) Sternbild Stier befinden, und die unter Astronomen als das "Goldene Tor der Ekliptik" bekannt sind. Diese Bezeichnung hängt damit zusammen, daß die Ekliptik zwischen diesen beiden Sternhaufen hindurch verläuft. Die Ekliptik ist, salopp gesprochen, jene "feste" Linie am Firmament, an der entlang sich alle Planeten bewegen - diese Linie verläuft zwischen den Plejaden und Hyaden, so daß im Laufe der Zeit alle "Wandelsterne" dieses "Tor" passieren.

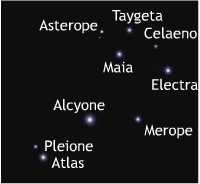

Bei den Plejaden handelt es sich um einen Sternhaufen (M45) im Sternbild Stier. Dieser Sternhaufen ist überaus auffällig, und ist selbst bei schlechten Sichtverhältnissen - dann allerdings nur als helles Wölkchen - leicht zu finden. Er ist seit prähistorischer Zeit in fast allen Kulturen als Siebengestirn bekannt. Dies ist insofern merkwürdig, als man - bei guten bis sehr guten Sichtverhältnissen - entweder 6, oder 9 (bzw. 10), selten 13 Sterne mit bloßen Augen zu unterscheiden vermag - nicht aber 7! Diese Merkwürdigkeit wird gelegentlich mit der periodisch schwankenden Helligkeit des Sterns Pleione erklärt, so daß also manchmal, statt 6, eben doch 7 Sterne zu sehen seien, eine Erklärung, die jedoch kaum befriedigt. Meiner Ansicht nach sollte dort etwas zu sehen sein, das die weltweite Verbindung dieses Sternhaufens mit der Zahl 7 unbedingt rechtfertigt. Dazu möchte ich eine These vorschlagen, aufgrund folgenden Sachverhalts: In jenem Sternhaufen sind nämlich 7 Sterne auf eine besondere Art und Weise angeordnet: Sechs Sterne stehen dort kreisförmig um einen Siebenten herum, der - leicht versetzt - in deren Mitte steht. Welche Sterne man am Himmel als zusammengehörig betrachtet, ist bekanntlich völlig beliebig. In heutiger Sichtweise gehören zwar die Sterne Atlas und Pleione zu dem Sternhaufen der Plejaden, doch diese beiden Sterne wurden - so mein Vorschlag - in prähistorischer Zeit als nicht dazugehörig angesehen. Statt dessen hat man nur diesen inneren, kreisförmigen Sternenkranz mit dem leicht versetzten, mittigen Stern als das Siebengestirn anerkannt.

Sinnigerweise sind die betreffenden Sterne auf eben diese Weise mit Namen aus der griechischen Mythologie benannt, obwohl der hier unterstellte Sinn offenbar nicht (mehr) bekannt ist. Atlas und Pleione, die Eltern der Pleiaden, liegen außerhalb des Reigen, während die sieben Töchter (Alcyone, Merope, Electra, Celaeno, Taygeta, Asterope, mit Maia in der Mitte) den Reigen selbst bilden. Leider habe ich nicht herausfinden können, wer diese Sterne wann so benannt hat (meinen Dank an Franz Krojer), und möglicherweise läßt es sich auch nicht mehr ermitteln (Hinweise willkommen!).

Eben dieser Sachverhalt scheint mir auf der Himmelsscheibe von Nebra - charakterlich - dargestellt zu sein: Sechs Sterne, die kreisförmig um einen leicht nördlich (!) versetzten, mittigen Stern herum angeordnet sind. Jedenfalls erscheint mir diese These glaubwürdiger als folgende Mutmaßung: «Der Verfertiger der Scheibe benutzte offensichtlich einen Zirkel, denn die Kreise oder Kreisbögen auf der Scheibe sind meist gut gelungen. Umso auffälliger ist die Tatsache, daß das Sechseck der äußeren Plejadensterne mit dem siebten in der Mitte von nur mäßiger Qualität ist. Dabei wäre eine Symmetrie (aus heutiger Kenntnis) so einfach zu erzeugen: Man schlage einen kleinen Kreis, trage durch fünffachen Zirkelschlag entlang der Peripherie des Kreises das regelmäßige Sechseck ab und platziere Stern Nr. 7 in der Kreismitte. Haben wir hier einen Hinweis darauf, daß die Mathematik der frühen Bronzezeit noch nicht zur Konstrunktion des regelmäßigen Sechsecks gelangt war?» (Schlosser, in: AiSA 1/02, S. 22) (Anmerkung dazu: Abgesehen davon, daß sogar ein dreijähriges Kind erkennt, daß sich der innere Punkt nicht genau in der Mitte befindet, und es somit viel wahrscheinlicher ist, daß der siebente Punkt vorsätzlich leicht versetzt angebracht wurde, genügte doch wohl die Anschauung einer Bienenwabe, um - falls gewollt - ein halbwegs regelmäßiges Sechseck zu konstruieren, vorausgesetzt natürlich, die Biologie der frühen Bronzezeit war bereits bis zu den Bienen vorgedrungen... ;)

Als zweites Sternbild sind auf der Himmelsscheibe von Nebra die Hyaden dargestellt. Dieser Sternhaufen liegt ebenfalls im (heutigen) Sternbild Stier, genauer gesagt: diese V-förmige Sternanordnung bildet (zusammen mit dem roten Riesen Aldebaran) den Kopf des Stiers, wobei Aldebaran das "rote Auge" des Stiers bildet. Aldebaran ist übrigens einer der hellsten Sterne am Firmament, und seine rötliche Farbe ist deutlich zu erkennen. Einwand:

Antwort:

Zudem hatte vor ca. 3.600 Jahren der Frühlingspunkt das Goldene Tor der Ekliptik gerade so weit durchschritten, daß die Plejaden bei ihrem sichtbaren Aufgang recht genau im Osten standen, und bei ihrem sichtbaren Untergang entsprechend im Westen - und hierbei von den Hyaden (mit Aldebaran) in ihrem jeweils späteren Auf- und Untergang verfolgt wurden (das ist heute nicht mehr so). Dies war offenbar so auffällig, daß Aldebaran [arab. "der (den Plejaden) Nachfolgende"] daher sogar seinen Namen hat. [Und ich frage mich, ob die alte europäische Bezeichnung "Gluckhenne" (für die Plejaden) nicht dem gleichen Gedankengang entspringt - im Sinne von "die (den Hyaden/Küken) Vorangehende"].

Einwand: Antwort: Der Charakter der beiden Sternansammlungen aber, sowie ihre Orientierung zueinander, ist richtig getroffen. Apropos Charakter: Dieses griechische Wort bedeutet neben "Eigenart" auch "(Schrift-) Zeichen".

Wenn es sich nur um eine Abbildung von Sternen und Sternbildern handeln würde, dann wären sie - aufgrund der sonstigen Genauigkeit der übrigen Elemente der Scheibe - auch hier genauer. Es handelt sich also nicht um Abbildungen, sondern um (Schrift-)Zeichen, die auf etwas anderes hindeuten, als auf sich selbst. Diese Zeichen "beschreiben" die Scheibe, zeigen an, was sie bedeutet, bzw.: was die Linien bedeuten. Diese Zeichen geben der Scheibe einen Titel. Ist diese Überlegung richtig, dann lautet der Titel der Himmelsscheibe von Nebra (übersetzt in die Sprache heutiger Astronomen): "Das goldene Tor der Ekliptik".

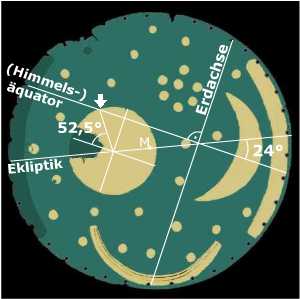

Die Himmelsscheibe von Nebra enthält also Informationen darüber, was sich auf der Ekliptik tut, mithin: Sie bietet eine Erklärung für die Bewegungen der "Wandelsterne", d.h. der Planeten (sowie der Sonne und des Mondes), der hellsten Objekte am Himmel, die im Gegensatz zu den Sternen nicht "stillstehen", sondern sich mit merkwürdig schwankender "Geschwindigkeit" entlang der Linie der Ekliptik bewegen. Die Horizontbögen Die beiden großen Bögen rechts und links der Scheibe (rechts mit Goldauflage, links ohne) wurden bislang - keineswegs falsch - als Horizontbögen interpretiert, und zwar aufgrund der Feststellung, daß die durch sie abgetragenen Winkel sehr genau jenen Bereichen am prähistorischen Horizont entsprechen, die die Sonne im Laufe eines Jahres in der nördlichen Breite des Fundorts bei Auf- bzw. Untergang überstreicht. Außerdem sind die beiden Bögen leicht nach oben versetzt sind, was den tatsächlichen Sichtverhältnissen entspricht (vergl. Schlosser, in: DGH, S.44/46). Dies sei kurz erläutert: Aufgrund der Refraktion (Lichtbrechung) der Erdatmosphäre erscheint die Sonne bei ihrem Aufgang einem Beobachter auf der Erde etwas früher, als sie ohne Atmosphäre erscheinen würde. Weil die Sonne aber in unseren Breiten gewissermaßen "schräg" bzw. "von links nach rechts" aufgeht (also unter dem Horizont weiter nördlich steht), und die Atmosphäre uns die Sonne etwas früher "zeigt", erscheint dem Beobachter auch ihre Aufgangsposition selbst nach Norden versetzt. Dieselbe Erklärung gilt entsprechend auch für den Sonnenuntergang, so daß uns sämtliche horizontnahen Sonnenpositionen nach Norden versetzt erscheinen.

Der beste Meßpunkt zur Bestimmung der verschiedenen Winkel zwischen den extremen Bögenenden ist der Schnittpunkt der Außenkreise von Sichel und unterem Bogen (siehe Bild 20). Die Winkelspannen betragen:

Diese Werte stimmen - nach den Tabellen von Burkhard Steinrücken (BST) mit den Aufgangspositionen der Sonnenmitte überein, und zwar für die fragliche Zeit vor 3.600 Jahren für einen Ort ca. 52,3 Grad nördlicher Breite. Das wäre - wenn man es so genau nimmt - ein ganzes Grad (entsprechend 111 km) nördlicher als der Fundort der Scheibe, z.B. etwas nördlich von Magdeburg. Doch eine solch genaue Ortsangabe ist hier zunächst nicht gerechtfertigt. Die jeweils beobachtbaren Winkel zwischen den Sonnenwenden sind nämlich sehr stark von weiteren unbestimmten Größen abhängig. Liegt etwa - ganz banal - in Blickrichtung des Sonnenaufgangs ein Berg, so findet der beobachtbare Aufgang natürlich später statt, und entsprechend früher, wenn man selbst auf einem Berg steht. Daher läßt sich zunächst glaubhaft nur die allgemeine Aussage vertreten, daß es sich bei den äußeren Bögen mit großer Wahrscheinlichkeit um die Horizontbögen handelt, deren Begrenzungen die Sonnenwenden ungefähr in der Gegend des Fundorts wiedergeben. [Wolfhard Schlosser ist im wesentlichen zum gleichen Ergebnis gekommen. Seine geringfügig anderen (großzügigeren) Meßergebnisse sind wohl darauf zurückzuführen, daß er die Ausführung der rechten oberen Bogenbegrenzung für eine Ungenauigkeit von Seiten der Hersteller der Scheibe hielt. Vergl. im übrigen: Schlosser, in: DGH, S. 44f.)] Die Aufgangsbereiche der Wandelsterne Der Zweck der Horizontbögen geht aber über die Anzeige der nur zweimal im Jahr auftretenden extremen Sonnenwenden hinaus: sie bezeichnen jene Horizontbereiche, die die Ekliptik jeden Tag zweimal überstreicht. Es handelt sich also um die ungefähren, möglichen Auf- und Untergangsbereiche sämtlicher Planeten. Möglicherweise sind deshalb die Eingänge mancher Kreisanlagen (wie

Goseck) zur Wintersonnenwende, manche andere dagegen (wie Stonehenge) zur Sommersonnenwende

ausgerichtet; mehr als eine solche Richtung braucht es jedenfalls nicht, wenn

man anschließend mit solch einer Scheibe arbeitet...

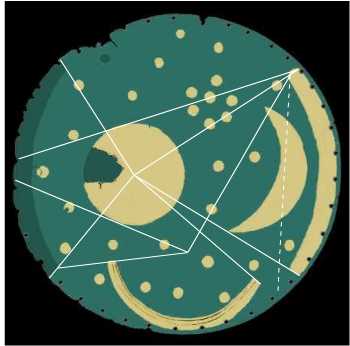

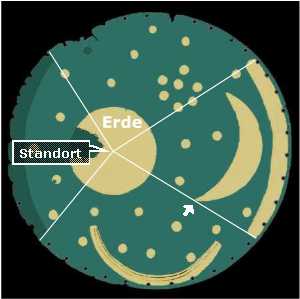

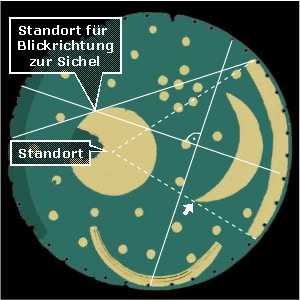

Von den Linien, die durch die Begrenzungen der Horizontbögen definiert werden, stechen insbesondere die vier in den Mittelpunkt des Vollkreises weisenden Linien auf. Es scheint so, als ob man von dort zum Horizont blickt. Aus diesem Gedanken folgt, daß der Vollkreis die Erde darstellt, in deren Mittelpunkt sich der Standort des Beobachters befindet. Somit wäre hier einer Art "Aufsicht" der Blick zu den Extremen der Horizontbögen dargestellt: In dieser Perspektive ist Osten auf der Seite des goldenen Horizontbogens, im Bild also rechts, und entsprechend Westen links (wie auf einer gewöhnlichen Landkarte). Die gemessenen Winkelspannen der Horizontbögen-Enden (gemäß Bild 20) werden von dieser Sichtweise nicht betroffen. Sie sind in Bogenmaß zu messen, also entsprechend ihrer eigenen Krümmung (man kannte noch kein "Geodreieck"). [Bezüglich der Horizontbögen stellt also die gesamte Scheibe ebenfalls die Erde dar.] Die Linie, die den Blick in Richtung östlicher Wintersonnenwende markiert, tangiert die untere Spitze der Sichel (siehe den Pfeil im Bild 21). Die Sichel "sieht" man hierbei beim Blick in Richtung östlicher Wintersonnenwende... Der Blick zur Wintersonnenwende

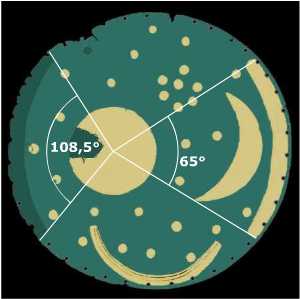

In einer Art "Seitenansicht" der Erde ist zugleich derselbe Standort in anderer Perspektive dargestellt. Von dort aus ist einerseits der Blick zum Horizont, andererseits der Blick in Richtung Sichel (durch die Orientierung der Sichel: Linie j) dargestellt. Die "Aufsicht" und "Seitenansicht" lassen sich vereinbaren, indem man den Vollkreis als Kugel auffasst: Die Erde ist ein Planet, und bewegt sich ebenso wie die übrigen Planeten durch das "Goldene Tor der Ekliptik". Im Zentrum dieser Bewegung steht die Sonne, und deren Aufgang zur Wintersonnenwende ist in dieser doppelten Perspektive mit der Sichel dargestellt ist. Die Sichel stellt also die Sonne dar, die hinter einer (gedachten) kugelförmigen Erde aufgeht (der Innenkreis der Sichel stellt also ebenfalls die Erde dar). Die Verbindungslinie der Mittelpunkte von Vollkreis und Sichel (bzw. von Erde und Sonne) würde also (in dieser Perspektive) die Ekliptik darstellen (Man mag sich das wie eine Seitenansicht des Sonnensystems vorstellen, vor dem Hintergrund des "Goldenen Tores der Ekliptik"). Die lunare Bedeutung der Horizontbögen Gemäß der Überlegungen zu den Mondwenden von Norbert

Gasch (vergl.

Diese Vermutung (zu den Mondwenden) könnte als Erweiterung meiner Interpretationen

gelten. Die von Gasch gemessenen Winkel sind jedoch gemäß

der tatsächlichen Lage der Linien, insbesondere der

Linie h, die hier als Sekante zu messen ist (zur genauen

Begründung vergl. Bild 5 oben), meines

Erachtens zu korrigieren: sie betragen richtig ca. 65 Grad und ca.

108,5 Grad. Diese etwas kleineren Winkel entsprechen den tatsächlich

sichtbaren Winkeln zwischen den Mondwendenpaaren vor 3.600 Jahren

auf einer geographischen Breite von ca. 52,3 Grad (wenn man die

Mondmitte als Bezugspunkt wählt).

Sind diese Überlegungen richtig, dann dann bedeutet das, daß die beiden Randbögen auf der Himmelsscheibe von Nebra sowohl in solarer wie in lunarer Hinsicht auf dieselbe geographische Breite von ca. 52,3 Grad hinweisen würden. Somit wäre die solare Interpretation der Horizontbögen (vergl. Bild 20) nicht etwa hinfällig, sondern würde nur erweitert. Die Randbögen wären gewissermaßen "multifunktional": beide Sichtweisen würden zu einem Beobachter-Standort in einer geographischen Breite von ca. 52,3 Grad führen, und würden sich somit gegenseitig bestätigen. Es würde sich somit eine offenkundige doppelte Bedeutung der Randbögen ergeben. Für den "Blick" vom Mittelpunkt des Vollkreises auf die Randbögenenden sticht nun die lunare Sichtweise besonders hervor. Es bietet es sich in dieser Hinsicht nun geradezu von selbst an, den Mittelpunkt des Vollkreis als Beobachterstandort zu begreifen. Der Sprung zur Vorstellung, der Vollkreis stelle die Erde dar, ist nicht mehr so groß. Die Sichel, die aufgrund der Berührung der unteren Spitze mit diesen Sichtlinien im Zusammenhang steht, würde in dieser Hinsicht also den Mond bedeuten. Dies ist zunächst auch viel leichter nachvollziehbar, als meine obige, erste Erklärung der Sichel als aufgehende Sonne. Trotzdem würde ich nicht sogleich jene erste Erklärung verwerfen wollen, denn ebenso wie die Randbögen offenbar verschiedene Bedeutungen besitzen (solar/lunar), kann dies auch für die Sichel gelten. Solches Zulassen einer Mehrdeutigkeit bedeutet durchaus keine Beliebigkeit der Interpretation: Sämtliche Blickwinkel und Bedeutungen vereinen sich nämlich in einen einzigen Gesamtzusammenhang: der kosmologischen Erklärung der Vorgänge auf der Ekliptik.

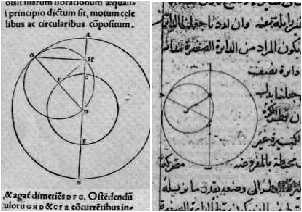

Der Umkreis des unteren Goldbogens stellt ein ähnliches Abbild dar, wie das sogen. "Tusi-Paar", mit dem man lineare Hin- und Her-Bewegungen, wie sie die Planeten auf der Ekliptik vollführen, auf Kreisbewegungen zurückführen kann. Vereinfacht dargestellt, "rollt" in der Vorstellung des Tusi-Paares ein kleiner Kreis in einem größeren mit genau doppeltem Durchmesser (genaueres hier). Dieser Gedankengang geht auf den Astronomen Nasir ad-Din at-Tusi (1201-1274) entwickelt, und wurde offenbar von Kopernikus im 16. Jahrhundert zur Erklärung der Merkurbewegung herangezogen, um damit seine Argumentationen zum heliozentrischen Weltbild zu stützen (vergl. Saliba: WPK).

Die Ähnlichkeit der Darstellung auf der Scheibe mit jener von Kopernikus (und at-Tusi) ist derart frappierend, daß es kaum zu ignorieren ist. Meiner Ansicht nach beruht die Ähnlichkeit der Darstellung mit dem Tusi-Paar durchaus nicht auf dem gleichen mechanischen Gedankengang. Wohl aber meine ich, daß eine ähnliche kosmologische Vorstellung, nämlich daß die Planeten - und auch die Erde - sich kreisförmig um die Sonne bewegen, letztlich diese Ähnlichkeit im Erscheinungsbild hervorgerufen hat. Dazu stellten sich die Menschen der Bronzezeit den unteren Bogen wohl kaum als rotierend vor, sondern sie drehten einfach die ganze Scheibe (oder die mittels eines Fadens gespannte Linie der Ekliptik), was im Ergebnis auf dasselbe hinausläuft.

Die hier (in Bild 24/25) dargestellte Ekliptik bildet eine Parallele zu der einzigen (!) Markierung auf der Rückseite der Scheibe, geht durch den Mittelpunkt des Vollkreises (als der Erde), und tangiert den Außenkreis des unteren Bogens im bestem Meßpunkt für die Winkel der Horizontbögen (vergl. Bild 20). Zudem bildet diese Linie zur Blickrichtung zur Sichel einen Winkel von 24 Grad, was der tatsächlichen Schiefe der Ekliptik vor 3.600 Jahren sehr genau entspricht. Somit ist auf der Himmelsscheibe von Nebra ebenfalls eine Parallele zum Äquator, sowie eine Parallele zur Erdachse dargestellt. Die nördliche Breite, die man für den Standort für die Blickrichtung zur Sichel (siehe Pfeil) am Vollkreis messen kann, beträgt 52,5 Grad, was erstaunlich genau den über die Horizontbögen ermittelten 52,3 Grad nördlicher Breite entspricht. Der entsprechende Sekantenabschnitt am Vollkreis wäre somit ein von der Seite betrachteter Breitenkreis, auf dem der Standort zur Blickrichtung zur Sichel liegt.

Von der "gegenüber" liegenden Seite der Erde, auf dem gleichen Breitenkreis, kann man ebenfalls die Sichel sehen. Doch dieser "Blick" steht nicht mit den solaren Horizontbögen in Verbindung, sondern mit dem unteren Bogen. [Die zunächst als rein "solare" Horizontbögen, nämlich die Randbögen links und rechts der Scheibe, haben möglicherweise zugleich eine "lunare" Bedeutung. Vergl. Bild 22a und b sowie den Nachtrag unter Bild 28] Ein Lösungsansatz scheint folgender Gedankengang zu sein: In dieser Perspektive ist mit der Sichel nicht mehr die Sonne, sondern - zumal wir uns nun auf der "anderen" Seite der Erde befinden - der Mond gemeint, und zwar nicht eine bestimmte Mondphase, sondern der Mond in seiner Sichtbarkeit an sich. Der untere Goldbogen wäre somit ebenfalls eine Art Horizontbogen, nun aber für die Sichtbarkeit des Mondes.

Der Zusammenhang mit dem Mond ergibt sich daraus, daß der untere Goldbogen mit seiner durchgehenden, doppelten Linierung die größte Ähnlichkeit mit den Bronzesicheln aufweist, auf denen eine eben solche doppelte Linierung sehr häufig vorkommt. Strichförmige Markierungen ("Sichelmarken") auf den Bronzesicheln, die wahrscheinlich eine Zählung von 0 bis 29 darstellen (entsprechend den Tagen einer Lunation), deuten einen Bezug dieser Bronzesicheln zum Mond an (vergl. Sommerfeld, in: DGH, S.118-123). Die Bronzesicheln treten zwar erst etwa gegen 1.200 v.Chr. verstärkt auf, also etwa 400 Jahre nach der Datierung der Niederlegung der Himmelsscheibe von Nebra. Es scheint aber denkbar, daß diese doppelte Linierung bereits zur Zeit der Himmelsscheibe als Zeichen für die Veränderlichkeit der Mondphasen und somit für den Mond verstanden wurde. [Das ist natürlich spekulativ. Doch erscheint mir diese Spekulation glaubwürdiger als der Vergleich der doppelten Linierung mit "Schiffsplanken" einer "Sonnenbarke".]

Unter diesem Gedankengang könnte es sich bei dem unteren Goldbogen auf der Himmelsscheibe von Nebra um eine Art "lunaren" Horizontbogen handeln, der möglicherweise die extreme Sichtbarkeit des Mondes in Süd-Richtung anzeigt. Bemerkenswert ist hierbei, daß auch Burkard Steinrücken mit seiner Dynamischen Interpretation den unteren Goldbogen aufgrund ganz anderer Überlegungen auf gleiche Weise mit dem Mond assoziiert. «Die Sektorgrenzen des Schiffes [gemeint sind die Bogenenden des unteren Goldbogen, d.V.] zeichnen dabei die Diagonalen der großen Mondwenderichtungen in die Scheibe (für die geographische Breite von Sachsen-Anhalt).» (Steinrücken: BSDI, S.3). Weil auf der Scheibe nichts rollt, halte ich seine Interpretation zwar für interessant, insgesamt aber für abwegig, und zu stark idealisiert. Doch diverse Überlegungen wie der hier angesprochene Ansatz könnten in die richtige Richtung zu gehen, und helfen, dieses Rätsel zu lösen... Bedeutung der übrigen Elemente der Scheibe Auch die Randlöcher der Scheibe haben übrigens einen vernünftigen Zweck: sie dienen zum einen der Orientierung in der Art einer Grad-Einteilung, zum anderen als Marken oder Visierpunkte von Linien, und wohl auch als Befestigungsmöglichkeit für Fäden, die man zur Verdeutlichung der Linien über die Scheibe gespannt hat. Den Goldpunkten kommt wohl ebenfalls eine solche Mehrfachfunktion zu: als charakterliche Darstellung bestimmter Sternbilder, als Visierhilfe für verschiedene Blickrichtungen und/oder tangentiale Anlegemöglichkeit für Fäden zur Sichtbarmachtung diverser Linien, wobei offenbar eine Tarnung der Darstellung als Sternenhimmel ebenfalls beachtet wurde.

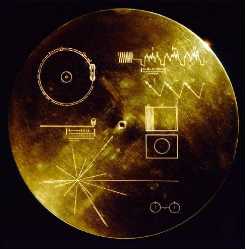

Die offensichtlich aus prähistorischer Zeit stammenden Abnützungserscheinungen am linken Rand der Scheibe deuten meiner Ansicht nach darauf hin, daß auf dieser (westlichen) Seite "unten" war. Auf dieser Seite ist die Scheibe offenbar immer wieder auf- oder hingestellt worden, vielleicht während das auf der Scheibe integrierte Geheimwissen von Lehrern (sagen wir: "Meister-Druiden") an ihre Schüler in vorzeitlichen "Universitäten" (Kreisanlagen wie Goseck, Stonehenge) weitergegeben wurde. Die Deformationen am Scheibenrand Die Deformationen am Scheibenrand kommen ausschließlich eben auf jener schon in prähistorischer Zeit in Mitleidenschaft gezogenen Seite vor. Weil diese Deformationen zum Teil in einem deutlichen Zusammenhang mit Visierlinien der Scheibe stehen (vergl. Bild 8), halte ich die Annahme für berechtigt, daß nicht alle diese Deformationen durch die Raubgräber verursacht worden sind, zumal weder blankes Metall zu sehen ist (vergl. Wunderlich: RG), noch die Deformationen so aussehen, als könnten sie von dem benutzten Zimmermannshammer herrühren (siehe den Kommentar: Die "brachiale" Fundgeschichte). Statt dessen könnten einige der randlichen Deformationen bereits in prähistorischer Zeit vorsätzlich als Markierungen oder Visierhilfen angebracht worden sind, entweder bereits im Zuge der Herstellung der Scheibe, oder - wahrscheinlicher - zu einem späteren Zeitpunkt. Ein solches späteres Anbringen zusätzlicher Markierungen könnte z.B. nötig geworden sein, nachdem der linke Scheibenrand bis zur "Ausfransung" der Randlöcher abgenützt war, und man die zweckmäßige Benutzung der Scheibe noch retten wollte... Eine solche nachträgliche Korrektur in prähistorischer Zeit, zu einem Zeitpunkt, als die Scheibe nach jahrzehntelanger Benützung bereits Korrosion angesetzt hatte, könnte möglicherweise auch die gedehnte Struktur der Korrosion nahe der Deformationen erklären, die die Wissenschaftler u.a. veranlaßten, die "Beschädigungen" der Scheibe vor allem den Findern anzulasten. Trotzdem könnten einige Kratzer, auch am Rand, tatsächlich von den Raubgräbern stammen, und die von den Wissenschaftlern aufgrund der Kratzer (sowie aufgrund der Aussagen der Finder) erschlossene Positionierung der Scheibe im Depot (mit der angeblichen "Sonnenbarke" unten) halte ich für korrekt: Die Scheibe wurde gewissermaßen "liegend bestattet", mit dem "Kopf" (bzw. "oben" in ursprünglicher Orientierung) in Richtung Osten weisend, das "Gesicht" (bzw. die Vorderseite der Scheibe) nach Süden gewendet. Auf eben diese Weise bestattete die damalige Kultur ihre Toten. Und damit stellt sich die Frage nach dem Grund der "Bestattung" der "toten" Scheibe. Die beste Erklärung dafür scheint mir zu sein, daß die Scheibe aufgrund des Fortschreitens des Frühlingspunktes - er entfernte sich wegen der Präzession der Erde immer mehr vom Goldenen Tor der Ekliptik - unbrauchbar geworden ist, daher für "tot" gehalten oder erklärt wurde, und aufgrund ihres langjährigen Nutzens gewissermaßen "ehrenvoll begraben" wurde. ...oder ein Gruß aus der Vergangenheit? Doch ich will noch einen anderen Gedanken erwähnen: Die Scheibe von Nebra wurde vielleicht deponiert, um vorsätzlich astronomische Kenntnisse zu überliefern - praktischerweise durch eine vielleicht durch Abnützung unbrauchbar gewordenen Scheibe. Sei es, um diese Kenntnisse für die eigene Kultur zu bewahren, sei es, um einer fernen und unbekannten Kultur einen Einblick in das tiefe kosmologische Wissen zu geben, auf dessen Besonderheit die Vergrabenden vielleicht stolz waren. Dinge und Wissen überliefern zu wollen, entspricht durchaus der menschlichen Eitelkeit, und auch wenn die Kultur damals eine andere war, handelte es sich doch um den bereits voll entwickelten homo sapiens, mit allen Stärken und Schwächen. Auch wir pflegen bei Grundsteinlegungen besonderer Gebäude Banales und Spezielles aus unserer Zeit einzumauern: vernünftig kann man so etwas nicht gerade nennen. Und den ersten von Menschen geschaffenen Raumsonden, die das Sonnensystem verlassen sollten, hatte man eine Plakette aus Gold (die "Pioneer-Plakette") mit einem Gruß an Außerirdische angebracht, obwohl die Wahrscheinlichkeit, daß dieser Gruß jemals auf einen Empfänger trifft, gleich Null ist.

Das hier angedeutete Motiv des Vergrabens der Scheibe zum Zweck der bewußten Überlieferung mag zwar falsch sein, aber ich bringe es bewußt als weitere Gegenthese zu dem üblichen "Opfer an die Götter"-Gedanken, der mir allzu einfach erscheint. Ist die Himmelsscheibe eine Fälschung? Es ist natürlich geradezu ein Witz (und eine Steilvorlage für Erich von Däniken), daß die Grußbotschaft "Sounds of Earth", die man den späteren Raumsonden Voager 1 und 2 mitgegeben hat, in Material und Größe mit der Himmelsscheibe von Nebra übereinstimmt. Sogar das Bildmotiv ist nicht völlig unähnlich; und das wirft natürlich sofort die Frage auf, ob sich hier nicht irgendein dreister Fälscher seine Inspiration geholt hat! Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen haben zwar ergeben, daß die Scheibe "echt" ist in dem Sinne, daß sie ein prähistorisches Objekt aus der Bronzezeit vor 3.600 Jahren ist. Doch natürlich könnte diese wissenschaftliche Beurteilung falsch sein. Wer jedoch die "Echtheit"' der Scheibe nun - nach der Entdeckung des geometrischen Beziehungsgeflechts - noch bezweifelt, müßte - um glaubwürdig zu sein - zunächst einen plausiblen Grund vorlegen, wieso der (angebliche) Fälscher sich die Mühe gemacht hat, ein derart komplexes Liniengeflecht zu erfinden und derart aufwendig und exakt auf der Scheibe anzubringen, ohne davon - etwa um den Preis zu steigern - die geringste Mitteilung oder auch nur Andeutung zu machen... Ob meine Interpretation der Himmelsscheibe von Nebra hier richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Weil sie alle Elemente der Scheibe in einen einzigen Zusammenhang zu bringen in der Lage ist, also in sich schlüssig ist, halte ich sie für recht gelungen. Die von mir dargestellten Winkel, sowie die Positionen der Randdeformationen könnten Zufall sein. Das dreieckige Randloch, sowie die rückwärtige Markierung haben meiner Meinung nach aufgrund ihrer herausragenden Stellung gewiß eine Bedeutung, doch vielleicht stellen sie nicht die Linien dar, die ich angenommen habe. Das geometrische Kern-Beziehungsgeflecht, wie in Bild 3 dargestellt, scheint mir jedoch nachvollziehbar vorsätzlich so und nicht anders angebracht worden zu sein. Mir scheint, daß diese Linien nicht nur Information enthalten, sondern auch auf recht intelligente Weise getarnt sind, nämlich so, daß ein verständiger Betrachter die Tarnung zu durchschauen vermag (vergl. meine Argumentation zum Raffinement der Darstellung). Ich wüßte nicht, wie man Tarnung, Information und Meta-Information geschickter miteinander verbinden könnte. Dieses Moment der Tarnung gilt meiner Meinung nach für die gesamte Darstellung: Ein Nicht-Eingeweihter oder unverständiger Betrachter soll hier Sonne, Mond und Sterne, oder etwas ähnliches, erkennen, sonst hätte man die Linien auch gleich ganz einritzen können. Das einzige auffällige Element der Scheibe, das ich im Rahmen meiner Interpretation nicht deuten konnte, nämlich die "Fiederung" des unteren Goldbogens, stellt vielleicht ebenfalls eine Tarnung dar. Diese Tarnung könnte darauf hindeuten, daß es sich hier um eine Art Geheimwissen handelt, das nur bestimmten Kreisen zugänglich war... Die Wissenschaften der Archäologie und Astronomie, sowie deren Verbindung als Archäoastronomie, haben sich in letzter Zeit bereits erheblich dahingehend geöffnet, daß in Mitteleuropa bereits in der frühen Bronzezeit umfangreiche astronomische Kenntnisse vorhanden waren. Doch mir scheint, daß man hier noch bedeutend weiter gehen muß. Dabei geht es nicht darum, ob irgendwelche "Kenntnisse" vorhanden waren oder nicht, sondern darum, den europäischen Menschen der Bronzezeit endlich eine Intelligenz zuzutrauen, die einem homo sapiens würdig ist. Man mag man einzelne Argumente genauer prüfen. Meine Identifizierung der funf Goldpunkte im unteren Goldbogen etwa als den "Kopf des Stiers" (bzw. als Hyaden mit Aldebaran) halte ich für einen sehr gelungenen Vorschlag (zumal durch diese Identifizierung auch die Glaubwürdigkeit zunimmt, daß es sich bei der Siebenergruppe tatsächlich um die Plejaden handelt); meine Argumente sind: 1. eine Ähnlichkeit ist vorhanden, 2. die Anordnung und 3. die Orientierung bezüglich der Plejaden stimmt, sowie 4. die Punkte sind nicht irgendwelche, sondern solche an exponierter Stelle, und nicht zuletzt 5. "passt" es in den Gesamtkontext. Diese Argumentation ist gewiß nicht schlecht, aber durchaus angreifbar: die Ähnlichkeit ist nämlich nur ungefähr, und nicht übermäßig groß. Das fordert heraus, das exakte Aussehen dieses Sternbilds vor 3.600 Jahren zu prüfen, das sich ja durch Sternbewegungen verändert haben kann. Das Ergebnis könnte sein, daß die Ähnlichkeit mit den besagten Goldpunkten geringer war, was meine Thesen schwächen würden; das Ergebnis könnte aber auch sein, daß die Ähnlichkeit größer war, und das würde meine Thesen erheblich stärken... [weiter mit: Darüber hinaus...] [nach oben] [Startseite] |

© Harald Gränzer 2005.